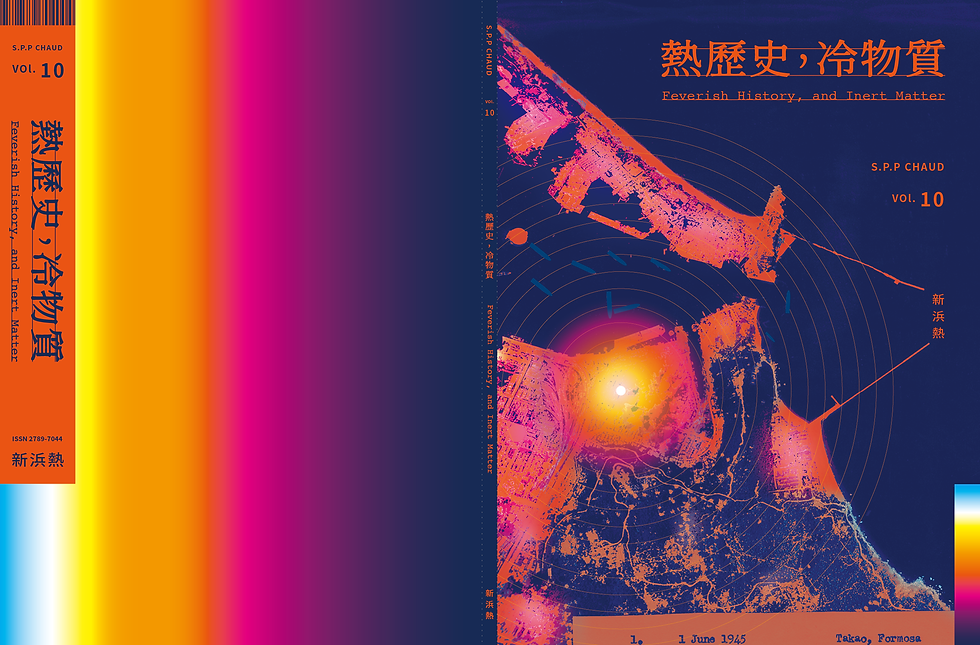

新浜熱 S.P.P CHAUD VOL.10 「熱歷史,冷物質」正式出版!

- 呦呦鹿鳴

- 2025年8月11日

- 讀畢需時 5 分鐘

|灣岸、熱歷史、冷物質:城市星系中的技術疊層

Bay, Feverish History, and Inert Matter: Technological Layers in Urban Galaxies

文|沈裕融(呦呦鹿鳴工作室主理人之一)

上一期的《新浜熱》Vol.9以「灣岸藝術未來學」為題,嘗試將未來學的思維帶入探討藝術生態之變化、發展與想像,以描繪出未來藝術生態與行動的可能面貌。它將目光投向灣岸不斷變動的搖晃邊界,以此思考其地理的特殊性與糅雜的文化歷史背景下,提供「行動的未來方案」。本期專題Vol.10「熱歷史,冷物質」,一方面接續此一透過直面歷史朝向未來的行動,思考其隱性的、未被解放的潛在性(potentiality),另一方面則更聚焦於探討「物」如何在此一由灣岸的變動與交流特性所塑造的歷史熱流中,引導我們面對並重新思考過往因著海洋工業與跨國貿易而曾經繁華的城市殘跡,進而透過看似富含物質惰性的「冷」,以此重新塑造我們藉由物質感知所展開的「熱」歷史意識。

本專題企劃分為三個部分,分別為「圓桌與訪談」、「紙上展覽」、「灣岸專欄」。首先是「圓桌與訪談」的部分。第一篇〈肉身膠囊與印物皮層:「致未來的卡戎」中人與物的倫理思考〉則專訪國立中山大學哲學研究所楊婉儀教授,就鹽埕的藝術空間與中山大學合作的「深耕共學・實踐計畫—與社會交往的藝術」,探討如何藉由「土」的「構成」與「痕跡」,探討土與容器、身體、死亡、內部與外部、時間等關乎材質與倫理的藝術實踐方式。

第二篇〈修復的物質考:「彼多的目光」物件修補創作計劃〉是本企劃誕生的起點。前年12月,我和夥伴共同經營的「呦呦鹿鳴工作室」從台南官田搬遷至高雄鹽埕,不久後便迎來落腳於高雄的第一個農曆新年。在靠近過年前的那週,鹽埕街區四處可以看見從每戶人家中清理出等待環保局清運的老舊家具與失能物件。這些物從服務於人的從屬關係解放出來後,自私有空間回到公共空間,成為過剩的排泄物。這也促發了「彼多的目光——物件修補創作計劃」的誕生。對於座落於鹽埕的「新浜」所發起的藝術計劃而言,我們如何透過「修復」(而非「生產」)展開與老鹽埕社區居民的對話,並藉由這一轉化行動,使「物」重新回到它所屬的空間當中,繼續與「人」彼此映射地共同活著?策展概念以《獵人》(HUNTERXHUNTER)中的尼菲彼多(ネフェルピトー)作為「修復者」的角色原型,其念能力「玩具修理者」不僅能修復損毀的組織器官,更可在肢體拼接與記憶迴路重構的過程中,賦予其別樣的生命樣態。當彼多(修復者)的目光反覆遊走、撫觸這些高雄鹽埕地區被委託的老舊物件時,物便成為使「過去的製作者-現在的擁有者-參與的修復者」三方得以展開對話的基礎。這篇文章邀請了參展的四位修復家/藝術家——熟稔「木質、陶土、金工、漆藝」四種材質的李俊熠、陳慶銘、陳芝穎、陳昱行,共同討論如何凝視著物件自身不斷湧現的豐沛訊息(物質、製作技術、損毀的痕跡),以及物件向外散射出的物質文化歷史系譜(鹽埕因著港口之便,成為現代化及舶來品交換的商貿勝地),接著潛身於失能破損的部件,將委託者的回憶陳述作為跳躍的橋,及感知、想像的馳騁空間。彼多讓物件的「裂傷」成為歷史的外溢與殘餘,就此嘗試打開另一條在「修補」中走入鹽埕的物中迷徑,使「物」從客觀參數決定其價值的「商品」,成為拾回肉身的倫理之物。

第三篇〈土的媒介轉譯:跨時空的生命移動敘事與虛擬回憶〉邀請2024年於鹽埕#ffffff正白展出的兩位以「土」作為媒材的藝術家田欣以、林佩虹,從「長出一片海」與「想像的偏差」這兩檔展覽談起,分別從「土」這一物質媒介如何回應「他方的地理」與「缺席的歷史」,並從為燒製的土與水的交融,乃至於從土向著蠟、水泥、石灰粉、AI生成等材質翻譯的路徑,展開別樣面對「物」的思考方式。

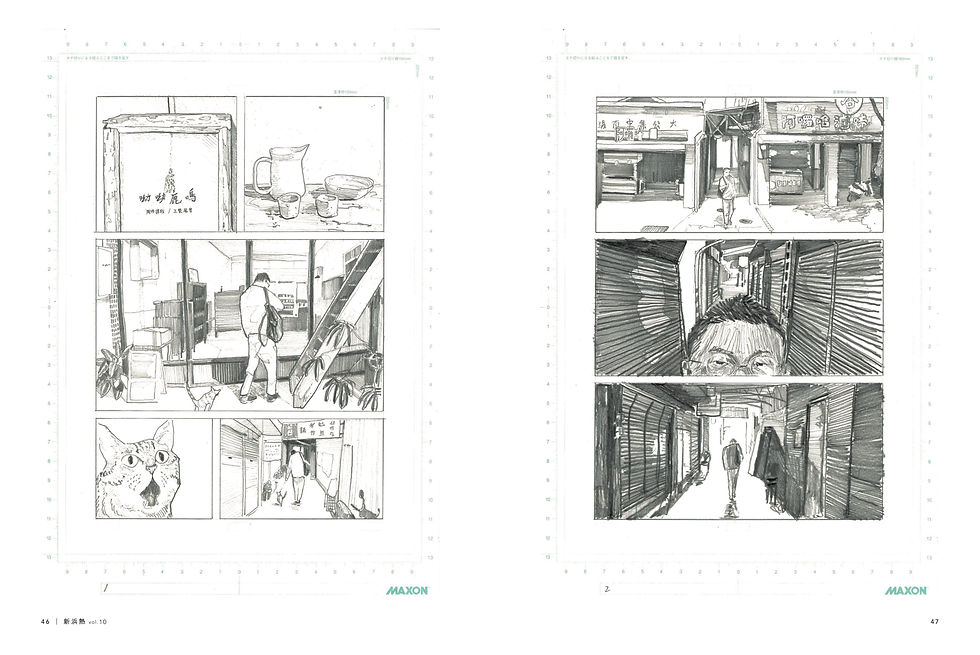

在「紙上展覽」的部分,分別從「長駐的居住者」與「短佇的觀察者」兩個視角,回應鹽埕特殊的人文地景。〈十年的紙上聲景:關於「鹽一市場」的漫畫創作計畫〉邀請居住於鹽埕長達十年的藝術家李杰恩,就今年出版的漫畫「鹽一市場」中對於田野、漫畫圖像、紙上的聲景、書性等問題進行展覽;而〈水上時光:關於大溝頂的田野考察與創作計畫〉則邀請正於駁二藝術特區短期駐村的藝術家李婷歡,就創作者如何藉由感知展開田野調查,將視覺為主的身體經驗與物質世界、記憶情感接合,從日常生活與特定感受性時刻的模糊邊際著手,通過對材質的關注與空間調度,發展為兼具公共性又私密的非日常敘事。

最後,在「灣岸專欄」的部分,分別邀請到新浜碼頭藝術學會兩位分別關注工藝與錄像藝術的創作者曾國榮、洪鈞元的專文。國榮的〈走訪越南藝術家裴公慶-初探傳統工藝中的當代性〉從台灣與越南的工藝對話出發,兩者皆受到中華文化、被殖民、內戰、移民的歷史脈絡,有著相似的抹除到重構的跨文化的身份思考。他藉此回望台灣,探究台灣傳統工藝與當代藝術的兩個場域重疊的曖昧地帶。鈞元的〈錄像雕塑的來世—邱子晏作品中的手工技藝〉則從對藝術家邱子晏作品中以大量手工進行實物量體的創製進行探討,檢視其錄像雕塑作品在台灣影像發展脈絡上的定位。而纖維藝術創作者鄧紹辰的專文「手執飛梭的留守——爪哇織工的變遷與啟示」,從前往印尼中爪哇的田野考察中,提供從代工走向自主創作的轉變,將宗教、地景與生命歷程轉織為充滿藝術價值的在地紋樣,反思機械與人力、商業與創作間的平衡狀態。

上述的內容介紹即本次企劃的大概面貌。我想,本期的「新浜熱」不僅是對上一期「灣岸藝術」的延伸討論,更透過「新浜碼頭藝術空間」與其他鹽埕在地的藝術空間、地方居民及鄰近校園的串聯協作與實踐,提供當代藝術/當代工藝對於「物」、「材質」、「技術」等項度的別樣思考。

(本文發表於《新浜熱》VOL.10 「熱歷史,冷物質」,頁 2-5)

留言